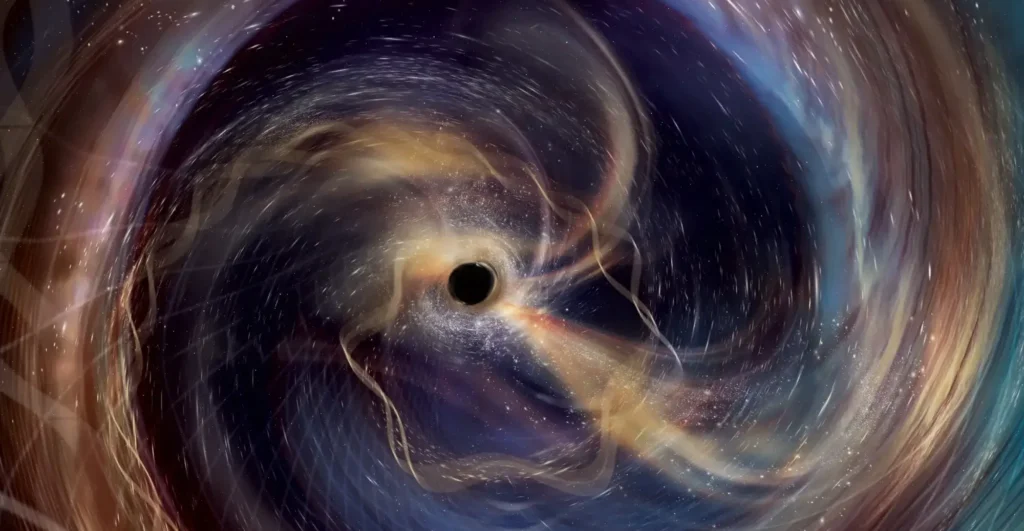

PISA – Il 14 settembre 2015 la Terra ha ricevuto un segnale partito 1,3 miliardi di anni fa. Era il frutto di due buchi neri che, dopo una spirale vorticosa, si erano fusi liberando un’energia immensa. Non era luce, ma un fremito dello spaziotempo: la prima onda gravitazionale mai osservata direttamente, predetta da Einstein un secolo prima.

La scoperta, registrata dai due interferometri gemelli Ligo negli Stati Uniti, fu annunciata al mondo mesi dopo, nel febbraio 2016, dalle collaborazioni Ligo e Virgo. L’anno seguente arrivò il riconoscimento massimo: il Nobel per la Fisica a Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne, tre dei padri del progetto.

Una rete che scruta l’universo

Oggi Ligo, con le sue sedi a Washington e Louisiana, lavora insieme al rivelatore europeo Virgo e al giapponese Kagra. La rete internazionale Lvk osserva in media una fusione di buchi neri ogni tre giorni. In dieci anni sono stati registrati circa 300 eventi, di cui 230 solo nell’ultimo ciclo di osservazioni iniziato a giugno 2023.

Il balzo in avanti è frutto di miglioramenti tecnologici straordinari, basati anche sulla fisica quantistica di precisione. Per rilevare le onde gravitazionali, gli interferometri devono misurare deformazioni dello spazio-tempo più piccole di un decimillesimo di un protone, oltre 700mila miliardi di volte più sottili di un capello.

GW250114: un segnale nitidissimo

Il progresso si vede nell’ultimo evento osservato, GW250114, arrivato sulla Terra il 14 gennaio 2025. Una fusione di buchi neri simile alla prima, GW150914, ma catturata con un dettaglio mai raggiunto.

“Possiamo sentirlo forte e chiaro – spiega Katerina Chatziioannou, fisica del Caltech e membro di Ligo – e questo ci permette di mettere alla prova le leggi fondamentali dell’universo”.

Analizzando le frequenze, i ricercatori hanno ottenuto la migliore conferma sperimentale del teorema dell’area dei buchi neri di Stephen Hawking, secondo cui la superficie complessiva dei buchi neri non può diminuire. I due buchi neri iniziali avevano un’area totale pari al Regno Unito; dopo la fusione, la superficie risultante è cresciuta fino a quella della Svezia.

Questa volta il livello di confidenza ha raggiunto il 99,999%, molto più del 95% del primo test del 2021.

Il suono di una campana cosmica

Per arrivare a questa prova, gli scienziati hanno studiato la fase detta ringdown: il momento in cui il buco nero finale vibra come una campana colpita. Per la prima volta sono stati individuati due “modi” distinti di vibrazione, previsti dai modelli matematici.

Un secondo studio, sempre su GW250114, ha posto limiti severi su un possibile terzo segnale più acuto e ha offerto alcuni dei test più stringenti sulla relatività generale mai condotti.

Un universo da esplorare

LIGO e Virgo hanno registrato anche la collisione di stelle di neutroni, fenomeni rari che nel 2017 portarono alla storica osservazione di una kilonova, evento visto contemporaneamente con onde gravitazionali, luce e particelle. Un passaggio decisivo verso l’astronomia multimessaggera.

Secondo Gianluca Gemme, portavoce di Virgo, “la rete globale di rivelatori è indispensabile. Con più strumenti possiamo localizzare gli eventi, estrarre più informazioni e avvisare i telescopi in tempo reale”.

Il futuro: ascoltare il Big Bang

Il prossimo passo è costruire rivelatori ancora più grandi. In Europa è in fase di progettazione l’Einstein Telescope, con bracci sotterranei lunghi oltre 10 chilometri. Negli Stati Uniti è previsto il Cosmic Explorer, con bracci da 40 chilometri. Questi strumenti potrebbero captare le prime fusioni cosmiche e persino l’eco dei primissimi istanti dopo il Big Bang.

“Stiamo entrando in una nuova era – commenta Massimo Carpinelli, direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo –. In dieci anni abbiamo cambiato la nostra visione dell’universo. Con i nuovi rivelatori e con la missione spaziale Lisa, andremo ancora più lontano. Ma per farlo serve una collaborazione globale sempre più solida”.

REDAZIONE